「新しいことを覚えるのが苦手なんです」

「勉強に苦手で、まったく頭に入らないです」

中堅以上になると、仕事をこなすことができるので、「いまさら勉強なんていらない」と考える人もいます。

昔のやり方で今の時代を戦うより、新しい仕事を覚えて挑戦することで成果を最大化できるのに、学びや努力をしたくない怠け癖がついているのです。

今回は、経験で仕事をこなしている中堅社員向けに仕事を覚えるコツについてお伝えします。仕事を覚えるコツが知りたいときに役に立つ4つのステップを学んでみましょう。

- 仕事をはやく覚える4つのステップについて学ぶ

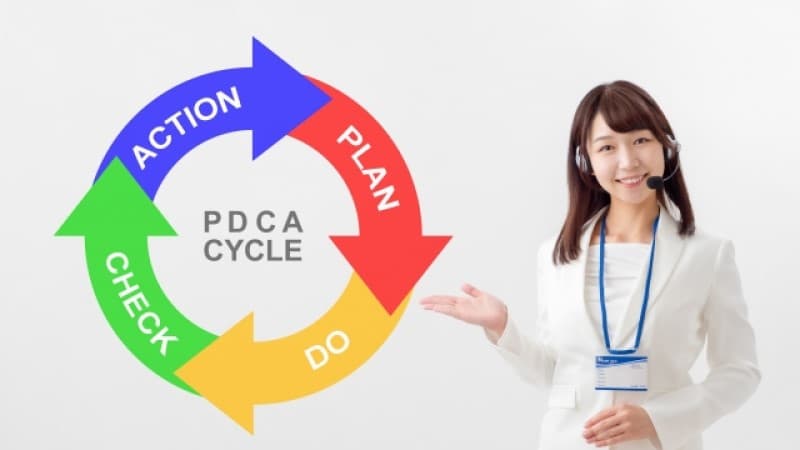

- 仕事を覚えるときのPDCAをうまくまわすポイントを知る

PDCAについての記事はこちら>>PDCAとは?営業が使える目標達成のためのPDCAのまわし方

仕事をはやく覚えるコツはPDCAサイクル4つのステップ

- P:学びの目的とタイムスケジュール(考える・書き出す)

- D:実行(聞く、観察する、読む、話す、書く、体験する)

- C:結果分析と振り返り(考える・書き出す)

- A:次の対策の立案(考える・書き出す)

仕事を覚えるコツは、問題解決型のPDCAを使いましょう。

どんな知識が必要だから学ぶのか、学びの先のゴール設定をします。ゴール設定をしたら、いつまでにやるのかスケジュールを決めましょう。

学びのゴールを決めてスケジュールを決めます。

聞いて覚えるだけでなく書き出す、体験することで仕事を覚えやすくします。目的の学びを完了したら、学びの結果を振り返り、次の課題を書き出しましょう。学びのPDCAサイクルをまわすことで、効率的に仕事を覚えることができます。

PDCAをまわす前に「ゴール設定(数値化まで落とし込む)」をしておきましょう。

仕事を覚えるコツの1つめのステップは、目的とタイムスケジュールを決めます。

PDCAがうまくまわらないのは、P(Plan)の段階をいいかげんにしているからです。ゴール設定をせずに、目的もなく無制限で学び続けるのは、ゴールのわからない迷路をさまよっているのと同じです。

なんのために仕事を覚える必要があるのかをはっきりさせることが大切です。

たとえば、30歳の人がマネジメントを学ぶときに、「管理職に昇進した初年度から目標をクリアするため」と、マネジメントを学ぶ理由をはっきりさせることができれば仕事は覚えやすくなります。

スケジュール管理は、いつまでに目的が達成されるかをはっきりさせましょう。目標値をクリアできない人の多くは、スケジュール管理ができていません。

いつまでに、どれだけの量を覚えるかがわからない状態は、霧がかかって前が見えない道を歩くのと同じです。自分を律するためにも、スケジュールは見える化しておくことが大切です。

仕事の目的・目標・タイムスケジュールなどをくわしく説明した記事はこちら>>【仕事の覚え方】5つの手順は問題解決型のフレームワーク

スケジュールは作業量も含めて見える化しておきましょう。

仕事を覚えるコツの2つめのステップは、学習の仕方を見直すことです。

指導員や先輩、上司の話を聞くときに、ただ聞いているだけでは仕事を覚えるのに時間がかかります。教えてくれる人の話を聞くときは、必要なことをメモし、教えてもらったことを実際に行動して体験することが重要です。

話を聞く、専門書を読むだけではなく、紙に書きながら覚える意識をもってみましょう。

上司から仕事を教えてもらうときのコツの記事はこちら>>上司の指示を受けるときの7つのポイント

頭だけで覚えるより、行動して体験することで覚えやすくなります。

仕事を覚えるコツの3つめのステップは、結果をきちんと分析し行動を振り返ります。

仕事で覚えたことを理解できているか理解度テストをするか、仕事で覚えたことを実践してみた結果を分析することが大事です。

仕事で覚えたことはノートに書きだしておきましょう。

仕事をはやく覚えたいなら、できるだけ手書きで書くのがおすすめです。タブレットやスマホにタッチペンで書くよりも手書きで紙に書く方が頭に入りやすいからです。箇条書きや図解でまとめる癖をつけると仕事を覚えるのは早くなります。

覚えるときは読みやすい箇条書き、パッとみて印象に残る図解を活用しましょう。

仕事を覚えるコツの4つめのステップは、PDCAから次の一段高いPDCAにつなぐ役割です。

仕事を覚えきれなかったことの中から、次の学習のゴール設定をしましょう。

たとえば、最初に読んだときにはわからなかった専門書も、経験を積んでいくと理解できることを経験したことがありませんか。

仕事を覚えるときは、頭で考えなくても自然にこなせるようになるレベルまで繰り返し学んで実践していくことが大切です。

仕事を覚えてきたら、誰かに教えましょう。誰かに教えることで自分の理解も深まるのでおすすめです。

【まとめ】仕事を覚えるコツはPDCA+インプット・アプトプット

仕事を覚えるコツは、紙に書く・実践してみる・誰かに教える体験をすることです。

仕事をはやく覚えるなら、受け身で聞いているだけではいけません。自ら学び、できるだけたくさんの吸収をする気持ちが大事です。

仕事は、インプット・アウトプットを繰り返しながら覚えていきましょう。

たとえば、商品知識をつけるなら、商品カタログをインプット、ロールプレイングでアウトプットしてみましょう。ロールプレイングで足らなかった知識をインプット、お客様に商品カタログの内容を紹介してみるなど工夫をしてみることが大切です。

インプットとアウトプットを繰り返しながら、PDCAサイクルをまわすと考えましょう。仕事を覚えることで仕事は楽しくなります。

仕事を覚えるのがはやい人は、聞き上手な人が多い気がします。

仕事を教える側も人間です。話を熱心に聞いている人には一生懸命教えようとするけど、話を聞いているかわからない態度の人には教える熱も下がるものです。

上司や先輩にいろいろ教えてもらっている同僚や後輩を観察してみましょう。話を聞くときに、前のめりで興味深そうに話を聞いているはずです。